漏電原因がわからないときの対処法と予防策|絶縁不良・点検手順・業者依頼まで徹底解説

―「なぜ漏電が止まらないんだろう?」「原因が特定できない漏電に困っている」

そんな不安を抱えていませんか?

漏電トラブルは感電・火災・設備停止といった重大リスクにつながることがあり、原因がわからないまま放置されがちです。

本記事では、漏電の基礎知識から原因の見つけ方、現場での点検手順(ブレーカー切り分け・クランプメーター/メガー測定)、安全な作業方法、業者依頼の目安までをわかりやすく解説します。

現場の電気保安担当者や保全・点検スタッフが実践できるトラブル対応と予防のポイントが身につきます。

こんな方におすすめ:

- 漏電や絶縁不良の原因が特定できず困っている方

- 現場での漏電調査・点検・初動対応方法を知りたい方

- 安全な点検手順や予防策を実務レベルで理解したい方

▼「漏電の調べ方」 基本の手順はこちらで解説しています

漏電の調べ方│工場設備での確認手順と判断基準

漏電原因がわからないときに知っておくべき基本

漏電の原因が明確でないまま放置すると、感電事故や火災といった重大なリスクに発展する可能性があります。

特に工場や設備の現場では、稼働中の機械設備に支障が出たり、生産ラインが停止してしまうと経済的損失も大きくなります。

そのため、「なぜ漏電が起きるのか」「漏電と絶縁不良の関係は何か」「現場で発生しやすい原因は何か」といった基本的な知識を持っておくことが、早期発見・迅速対応の第一歩になります。

漏電とは?

漏電とは、本来流れるべき電流が異常な経路を通って地面や金属部などに流れ出してしまう現象を指します。

電気は絶縁された導線の中を流れますが、絶縁が劣化したり破損したりすると、漏れ出した電流が大地や他の導電部へと流れてしまいます。これが「漏電」の正体です。

漏電は単なる機器の故障ではなく、人体・施設全体に関わる重大な安全リスクです。

▼関連記事

漏電とはどんな現象なの?仕組みや原因、安全に防ぐ基本ポイント

絶縁不良とは?漏電原因との関係を簡単に理解

漏電の根本的な原因として頻繁に登場するのが「絶縁不良」です。

絶縁不良とは、電線と大地、または機器同士の間の絶縁性能が低下し、本来流れるべきではない経路に電流が流れてしまう状態を指します。このとき、結果として漏電が発生します。

現場では、絶縁抵抗計(通称メガー)を用いて、定期的に設備の絶縁状態を測定します。この測定値が、数値が年々低下していく傾向にある場合は、今はまだ遮断器が作動していなくても将来的に漏電や感電事故の引き金になる可能性があります。

漏電は「現象」、絶縁不良は「原因」であり、両者は切っても切り離せない関係にあります。

トラブルの兆候を感じたら、まず絶縁不良を疑う姿勢が重要です。

▼関連記事

絶縁不良とは?原因・調べ方・対策をわかりやすく解説

よくある漏電原因|配線・水濡れ・機器劣化など

現場で漏電が発生する主な原因は、大きく以下の5つに分類されます。

- 電気配線の劣化や損傷:長年使用されたケーブルは絶縁被覆が劣化し、漏電のリスクが高まります。特に屋外配線では紫外線や温度変化の影響を強く受けます。

- 水濡れや結露:雨水の侵入や高湿度による結露もよくある原因です。屋外コンセントや地下ピットなどは特に注意が必要です。

- 機器内部の絶縁不良:電動機やコンプレッサー、ポンプなどの内部絶縁が低下すると、筐体やフレームに電気が漏れ、感電の危険性があります。

- 塩害・粉じん・小動物などの環境要因:沿岸部では塩分、工場では粉じん、さらに天井裏などへの小動物侵入も絶縁性能を低下させる要因になります。

- 施工不良や端子部の緩み:絶縁テープ不足や端子の緩みなど、初期施工の不備も時間の経過とともに漏電トラブルにつながることがあります。

このように、漏電原因は目視で確認できるものから、絶縁抵抗計でしか発見できないものまでさまざまです。

現場の環境や使用年数、周囲条件を考慮しながら、総合的に原因を探る必要があります。

漏電原因がわからないときのサインと判断基準

漏電の兆候は目に見える異常ばかりではなく、日常の中でふと感じる違和感として現れることがあります。

「ブレーカーが突然落ちる」「触れた金属部分がピリピリする」「雨天時に停電が発生する」など、一見バラバラに見える現象も、実はすべて漏電の初期サインである可能性があります。

これらを放置してしまうと、設備の破損や感電事故、さらには火災に発展するリスクもあるため、早期に兆候を見抜き、専門的な対応につなげることが重要です。

ブレーカーが頻繁に落ちる・電気代が急に上がる

電盤のブレーカーが頻繁に落ちるようになった場合、最も疑うべきは漏電です。

特に漏電遮断器(漏電ブレーカー)が落ちるケースは、地絡電流が実際に検出されている証拠であり、単なる過負荷や短絡とは原因が異なります。

また、電気料金の異常な上昇も注意すべきサインです。

常に一定の電力が漏れていると、それだけ電流が流れ続けるため、使用電力量が増加します。定期的に検針票や電力モニターで消費量をチェックしている方であれば、

「最近なぜか電気代が高い」と感じるタイミングが漏電発覚のきっかけになることもあります。

金属部分を触るとピリピリする|漏電の初期症状

作業中や設備点検時に、金属部分に触れた際「ピリッ」とするような感触がある場合、それはすでに漏電が発生している危険信号です。

これは、絶縁が不十分となった機器や配線から電気が筐体(金属外装)に漏れている状態で、感電事故に直結しかねません。

特にアース(接地)が適切にとられていない場合、電気は逃げ場を失い、金属部に帯電しやすくなります。この状態を放置すると、微弱な電流では済まず、大きな感電や火花を伴う事故につながる可能性があります。

この「ピリピリ現象」は、実際に点検で確認された事例も多く、電動工具や分電盤の金属部、冷蔵庫・コンプレッサー筐体などが主な該当箇所です。

違和感を感じたときには、直ちに電源を遮断し、絶縁測定や漏電チェックを行う必要があります

雨の日に停電する・湿気が多いときに異常が出る

――「なぜか雨の日だけ停電する」「湿気が多いときに機械が止まる」

このような現象も、漏電の明確なサインのひとつです。

水分は絶縁体にとって大敵であり、機器の内部や接続部に水分が侵入すると、絶縁性能が急激に低下し、漏電を引き起こします。

たとえば屋外設置のコンセントや分電盤、工場の開放スペースに設置された制御盤、地下ピットなどは、雨や湿気による影響を受けやすい箇所です。

経年劣化によって密閉性が低下している場合や、結露対策が不十分な制御機器では特に注意が必要です。

このような「天候によって起きるトラブル」は、日常の点検では見落とされやすいため、湿度の高い時期や雨季などの前後に集中して異常が出ていないかを監視し、トレンド管理することが推奨されます。

気象条件と設備トラブルの発生タイミングに相関がある場合は、漏電の疑いを持って調査に踏み切る判断が求められます。

漏電原因がわからないときの確認方法

漏電の原因が明確でない場合でも、いくつかの基本的な確認方法を用いれば、トラブルの範囲や箇所をある程度絞り込むことが可能です。

特に、分電盤のブレーカー操作や、クランプメーター・絶縁抵抗計(メガー)といった計測機器を使った確認方法は、現場レベルでも実践可能であり、早期復旧につながる重要な初動となります。

ただし、安全確保を最優先とした上で、正しい手順で行うことが必須です。

分電盤のブレーカーを使った漏電チェック手順

最も基本的で広く用いられているのが、「分電盤のブレーカーを使った切り分けチェック」です。

漏電ブレーカーが落ちている場合、その下にある分岐回路をひとつずつ操作することで、漏電箇所を特定する手がかりを得られます。

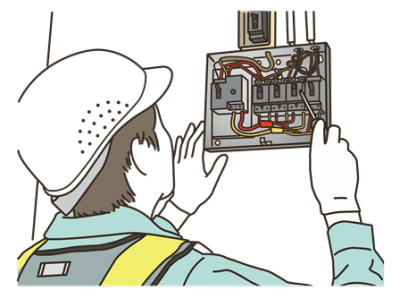

手順は以下のとおりです。

- 主幹ブレーカーをオフにする(感電防止のため、必ず作業前に遮断)

- すべての分岐ブレーカーをオフにする

- 主幹ブレーカーをオンに戻す

- 分岐ブレーカーを一つずつオンにしていく

- 漏電遮断器が作動するタイミングを確認する

この方法で、どの回路に漏電が発生しているかをある程度特定できます。

例えば、3番目のブレーカーをオンにした瞬間に遮断器が作動した場合、その回路の配線や接続機器に漏電が疑われます。

ただし、この方法では「どの機器が原因か」までは特定できないため、次の段階として機器単位の調査が必要になります。

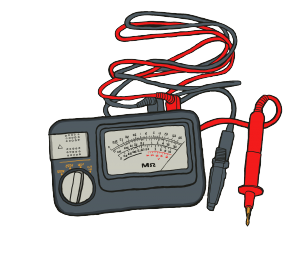

クランプメーター・メガテスターで調べる方法

回路の特定後、さらに詳細に漏電の有無を確認するために用いるのが、

クランプメーター(漏れ電流計)や絶縁抵抗計(メガー)です。

クランプメーターは、ケーブルに挟むだけでその回路の漏れ電流を非接触で測定できる機器です。

通常、機器の「相」または「接地線」をクランプで挟み、電流の差(=漏電電流)を測定します。

数値が0mAに近ければ正常、数mA以上を常時示している場合は、漏電の可能性があります。

絶縁抵抗計(メガー)は、回路に高電圧を印加して絶縁抵抗値を測定する装置です。

測定値が基準未満ならば「絶縁不良」と判断され、漏電のリスクが極めて高い状態です。

また、値が基準以上でも、過去の測定記録と比較して劣化傾向がある場合は注意が必要です。

基準値の例として、「電技省令第58条」では、低圧電路の使用電圧に応じて以下のような最低限の絶縁抵抗値が規定されています。

| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 | |

|---|---|---|

| 300V以下 | 対地電圧150V以下の場合 | 0.1MΩ 以上 |

| その他の場合 | 0.2MΩ 以上 |

|

| 300Vを超えるもの | 0.4MΩ 以上 |

|

これらの測定器を使うことで、ブレーカーでは判断できない「微弱漏電」や「経時劣化による絶縁不良」まで正確に把握でき、

長期的に記録を取り続けることで傾向管理にも活用できます。

漏電調査時の注意点と安全対策

漏電調査は電気が関係するため、実施にあたっては以下のような安全対策が絶対条件となります。

安全対策を怠らず、必ず「一時対応で終わらせずに、記録と分析まで行う」ことが漏電対策の質を高めます。

1.必ず電源を切ってから作業を始める

2.保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)を着用する

3.計測器の使い方を正しく理解する

4.記録を残し、複数人で共有する

自分で確認できない危険なパターンとは

次のようなケースでは、必ず専門業者へ調査を依頼してください。

1.主幹ブレーカーが頻繁に落ちるが、どの回路かわからない場合

2.設備のどこかが濡れている、または水回りで異常がある場合

3.高圧・動力回路に関わる漏電

4.焦げ臭い・異音・発煙などの異常兆候がある場合

5.漏電ブレーカーを復旧してもすぐに落ちる場合

こうしたケースでは、無理に通電を続けると事故を招きます。現場を安全に保つことを第一に、専門業者へ連絡しましょう。

✅ここまでのポイントまとめ

- 漏電は「電気が本来の経路から外れて流れる現象」

- 主な原因は 配線劣化・水分・絶縁低下・環境要因

- サインは ブレーカーが落ちる/ピリピリ感/雨の日だけ不具合

- 原因特定は、ブレーカーで回路を切り分け ⇒クランプメーター・絶縁抵抗計で測定

- 調査時は必ず安全確保が最優先

漏電原因がわからないトラブルを防ぐ予防策

漏電トラブルは、発生してから対応する「対処型」よりも、事前にリスクを察知し回避する「予防型」の対策が重要です。

とくに工場や設備のように電気負荷が高く、常時稼働する機器が多い環境では、一つの漏電が全体停止や重大事故につながる恐れがあります。

「漏電ブレーカー」や「絶縁監視装置」の導入、日常点検のルール化、そして予防保全の仕組み作りが、漏電リスクを最小化する鍵です。

漏電ブレーカーの導入効果

漏電ブレーカー(漏電遮断器)は、漏電による感電や火災を防止するための基本的な保護装置であり、現在では法令により多くの設備で設置が義務化されています。

電流の“行き”と“帰り”を監視し、その差分(=漏れ電流)を検出して回路を遮断します。 そのため、事故発生前に自動的に回路を停止でき、被害拡大を防げる点が大きなメリットです。

絶縁監視装置の導入効果

▼絶縁監視装置の仕組みや方式の違いについては、こちらで詳しく解説しています。

絶縁監視装置の仕組みを徹底解説|Io・Ior・Igr方式の違いと選び方

一方、絶縁監視装置は、回路が「正常な状態であるか」を常時見守るためのシステムです。

たとえば、まだブレーカーが落ちていないが、絶縁抵抗が許容値ギリギリになってきている…といった「見えない劣化」を把握し、メンテナンスのタイミングを事前に判断できます。

こうした装置を導入することで、「気づいたら停電」「ブレーカーが突然落ちる」といった不意のトラブルを大幅に減らすことができます。

特に工場など止められない現場では、導入効果の高い投資といえます。

日常でできる漏電チェックと点検ポイント

| ブレーカー周辺の状態確認 | 焼け焦げ・異臭・変色がないか。定期的に分電盤のふたを開けて確認しましょう。 |

|---|---|

| 配線・コンセントの劣化確認 | 割れ・変形・緩みがあるコンセントやプラグ、ケーブルにテープが巻かれている箇所は要注意です。 |

| 使用していない回路の絶縁チェック | 遊休設備の回路は湿気やホコリで劣化しやすく、通電していなくても絶縁不良が進んでいることがあります。 |

| 湿気・結露しやすい場所の確認 | 屋外や地下ピット、冷暖房機周辺など結露リスクのある場所は特に重点点検を行いましょう。 |

| 定期的な絶縁抵抗測定 | できれば半年〜1年ごとに、メガーを用いた定期測定を実施し、トレンドを記録することが理想です。 |

漏電を未然に防ぐには、日常点検の中で「小さな異変」に気づけるかどうかが重要です。以下のような点検項目をルーティン化することで、早期発見と予防につながります。これらの点検を「人まかせにしない」「記録として残す」ことで、設備の“予兆”を逃さずキャッチすることができます。

再発を防ぐための安全管理とメンテナンス習慣

漏電が一度発生した設備は、構造上や使用環境に何らかの問題を抱えている可能性が高く、再発のリスクも高まります。

だからこそ、以下のような「再発防止の仕組み化」が重要です。

| 故障原因と対応履歴を必ず記録する | どの機器が、どのような状態で、どう対処したかを整理し次回の対応スピードを上げる。 | |

|---|---|---|

| 改修後も継続して監視する | 修理後の正常化だけで安心せず、数日〜数週間は絶縁値・漏れ電流の推移を観察する。 | |

| 環境要因を定期的に見直す | 塩害・粉じん・高温多湿などの影響を定期的に評価し、ハード対策(防水・防塵)を実施する。 | |

| 常時監視によってトレンドを管理する | 絶縁劣化の具合を漏電値で監視、劣化傾向が見えた段階で予防保全を実施する。 |

漏電原因がわからないときに業者へ相談すべきケース

こまめな点検や対策を施していても、電気を扱う以上は漏電のリスクは必ずついて回ります。

漏電が疑われるにもかかわらず、原因が明確に特定できない場合や、ブレーカー操作では異常の再現・解消ができない場合は、早めに専門業者へ相談するのが安全です。

工場や事業所のように多回路・高負荷の設備環境では、個人での対応に限界があります。無理に自己判断を続けると、

感電や機器破損、火災といった二次被害を招くおそれがあるため「安全確保を優先して専門家に託す」判断が非常に重要です。

電気保安協会・電気工事業者への依頼基準

漏電調査を依頼する際は、「どの範囲まで」「どのレベルの対応」を求めるかで適切な相談先が異なります。

◆電気保安協会への依頼

電気保安協会は、事業用電気工作物(工場・ビル・大型施設など)の保安監督を行う公的性格の強い機関です。定期点検や緊急調査にも対応しており、漏電ブレーカー作動や絶縁低下が見られた際に最初に相談すべき窓口の一つです。絶縁抵抗測定や漏れ電流測定を行い、原因箇所を報告・指導してくれます。

◆電気工事業者への依頼

配線・設備機器の修理や交換が必要な場合は、電気工事士の資格を持つ業者への依頼が適切です。保安協会の点検結果をもとに、配線の改修や機器の絶縁補修、コンセント交換、防水対策などの実作業を行います。

依頼先の判断基準としては、以下の2段階での連携が安全です。

・感電や火災のリスクを伴う場合 → 電気保安協会(調査)

・設備修繕・交換などの具体的対応が必要な場合 → 電気工事業者

また、常時監視型の絶縁監視システムを導入すれば、漏電発生をリアルタイムで検知でき、設備停止前に予兆を把握することも可能です。

専門業者に依頼することは単なる「修理依頼」ではなく、「再発を防ぐための安全投資」です。早期の相談が結果的にコスト削減にもつながります。

▼次に確認すべきページ

絶縁監視装置の仕組みを徹底解説|Io・Ior・Igr方式の違いと選び方

調査を進める前に監視方式の違いを理解しておくことで、適切な対策判断が可能になります。