漏れ電流とは?仕組み・測定方法・危険性・対策まで徹底解説

―「漏れ電流って漏電とどう違うの?」「漏れ電流はどうやって測定するの?」

漏れ電流は微量でも火災や感電のリスクを引き起こす現象で、特にインバータ設備では正常動作でも発生するため、正しい理解と対策が不可欠です。

本記事では、漏れ電流の仕組み・測定方法・危険性・対策を初心者向けに徹底解説。

IorとIocの違いや、インバータ回路特有の測定ポイントまで網羅しているので、電気設備の安全管理に必要な実践知識が身につきます。

こんな方におすすめ:

- 電気設備の保全・点検業務に携わる方

- インバータやノイズ源のある環境で測定を行う方

- 漏れ電流と絶縁抵抗の使い分けを理解したい方

漏れ電流とは?仕組みと基礎知識

漏れ電流とは、本来電流が流れてはいけない場所へ微量の電流が漏れてしまう現象のことです。

簡単に言えば、電子回路で理論上電流が流れない(絶縁されている)箇所や経路で漏れ出す電流を指します。

正常な電気回路では、電流は設計された導線を通って流れますが、絶縁不良や回路設計の特性により、アースや機器の金属部分など、意図しない経路に電流が流れることがあります。これは放置すると火災や感電といった重大事故につながる恐れがあるため、電気設備を安全に保つために漏れ電流の理解と管理は欠かせません。

関連記事

▷絶縁監視装置の導入で防ぐ火災・感電事故|基礎から選定基準まで

漏れ電流とは何か

漏れ電流は、電気機器や配線の絶縁が不完全である場合や、構造上避けられない微小な電流がアース(大地)側へ流れ出る現象を指します。特に交流電源を使用する電気設備では、静電容量などの影響によりごく小さな電流が常に発生しており、これも漏れ電流として認識されます。漏れ電流は「漏電」とは異なり、電源が短絡して大電流が流れる状態ではありません。安全基準内の漏れ電流は通常運転でも許容されていますが、上限を超える場合には速やかな対応が必要です。

関連記事

▷漏電とは?原因・リスク・安全な対処法

漏れ電流が発生する原因

漏れ電流が発生する主な原因には以下のようなものがあります。

- 絶縁劣化:長期間使用された機器の絶縁体が湿気や熱、紫外線などで劣化すると、本来流れない経路に電流が漏れ出す可能性があります。特に古い配電盤や屋外配線に多く見られます。

- 構造的な静電容量:高周波機器やインバータ回路では、構造上の静電容量により漏れ電流が自然に発生します。これは正常動作においても不可避な場合があります。

- 設計不良や施工ミス:電気設備の設計や工事におけるミスによって、意図せず導電性経路が作られてしまい、漏れ電流が流れることがあります。

経済産業省が公表している「電気設備技術基準」によると、住宅や事業所において定期的な絶縁抵抗・漏れ電流の測定は義務付けられており、特に湿気の多い場所や粉塵が多い場所では点検頻度を増やすことが推奨されています。

抵抗成分と静電容量成分の違い

漏れ電流には主に2種類の成分が存在します。1つは抵抗成分(Ior)、もう1つは静電容量成分(Ioc)です。これらは測定と対策の方法が異なるため、明確に区別することが重要です。

抵抗成分漏れ電流(Ior)

抵抗成分(Ior)は、本来電気を通さないはずの絶縁体が劣化することで流れてしまう電流です。たとえるなら、「水道管に穴が開いて水が漏れる」ようなもの。正常であれば水は漏れませんが、劣化すると少しずつ外に漏れ出してしまいます。

このIorが危険とされる理由は、熱を発生して火災の原因になったり、人が触れると感電のリスクにつながるためです。もしIorが見つかった場合は、放置せず早急な対策が必要です。

静電容量成分漏れ電流(Ioc)

一方で、静電容量成分(Ioc)は設備の構造によって自然に発生する漏れ電流です。イメージするなら、「湿気が結露して水滴がつく」ような現象です。配線や機器の間にある静電容量によって電流がわずかに流れるもので、インバータやフィルタを使った装置では特に避けられません。

Ioc自体は設備の特性としてある程度想定されるため、必ずしも危険ではありません。ただし、量が多すぎると誤作動や誤検知につながるため、機器選定や対策が必要になる場合もあります

このように漏れ電流の性質を正しく理解することで、測定値を見た際に異常か正常かの判断がしやすくなります。また、測定器によってはIorとIocを分離して測定できる機能を持った高性能なものもありますので、適切な機器選定も重要です。

漏れ電流とは別に知っておくべき測定方法

漏れ電流が発生しているかどうかを確認するためには、正確な測定が必要です。測定を誤ると、異常を見落としたり、逆に問題のない設備に過剰対応してしまう恐れもあります。ここでは、漏れ電流の測定に使われる代表的な機器や原理、注意点について解説します。特に工場設備やインバータを多用している環境では、測定方法の選定が安全性に直結します。

漏れ電流の測定に使う機器と原理

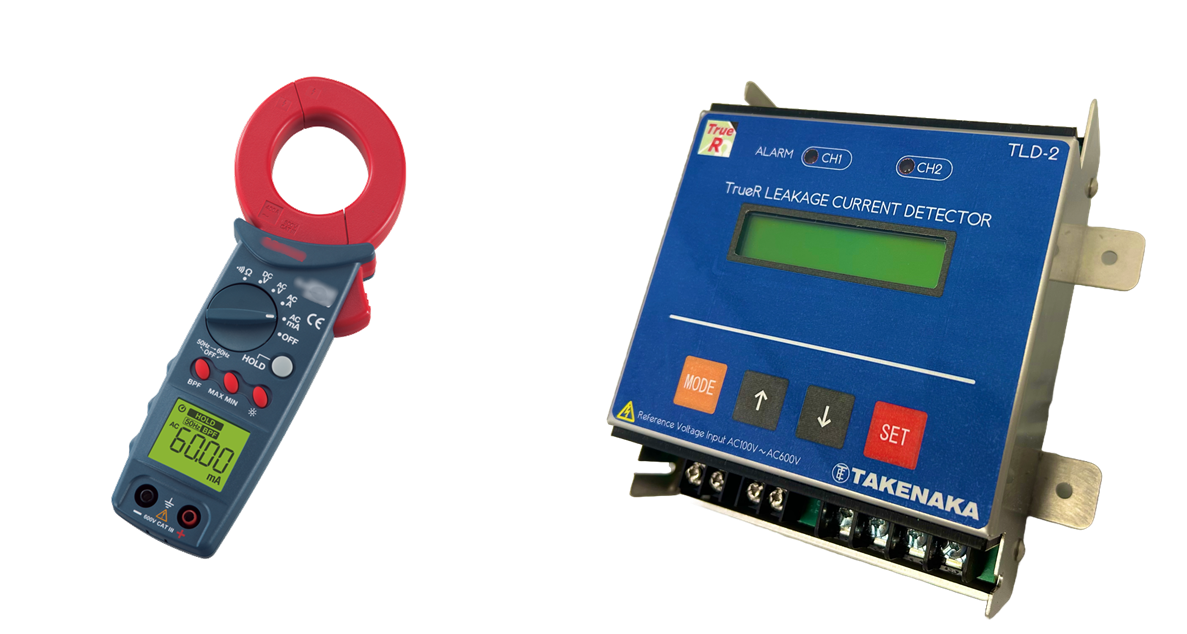

漏れ電流の測定には主に「クランプメーター(漏れ電流用)」や「絶縁監視装置」が使われます。特に漏れ電流専用のクランプメーターは、導体に直接接触せずとも、電流を検出できるため安全に作業が行えます。

測定原理としては、トロイダルコイル(磁気コア)で囲んだ導体内を流れる電流を検出し、正味の漏れ電流を数値化します。通常、単相回路では「往復する電流の差分」、三相回路では「各相電流のベクトル合成差」を計測し、0に近い値であれば漏れはないと判断します。

<クランプメーターと絶縁監視装置の例>

漏れ電流の測定手順と注意点

漏れ電流の測定を正確に行うには、以下の手順と注意点を守る必要があります。

- 回路のどの部分を測るかを決める:ブレーカー単位で区切るか、機器単体か、測定対象の明確化が第一歩です。

- すべての電線(L/N)をまとめてクランプする:漏れ電流はLとNの電流の差から検出するため、複数線を1つのクランプで囲む必要があります。

- 測定時に誤差要因を排除する:ノイズ源、モーター駆動中のピーク電流、接触不良などは誤検出の原因になるため、なるべく安定した状態で測定します。

また、電源を入れたまま測定できるのがクランプメーターの利点ですが、感電防止のため保護具を着用し、安全ルールを遵守しましょう。作業者が電気主任技術者や認定電気工事従事者であることが前提となります。

インバータ回路における漏れ電流の測定

インバータ回路はPWM制御によって高周波成分が多く含まれるため、通常の回路よりも多くの漏れ電流が発生しやすい特徴があります。これには次のようなポイントが関わります。

- ノイズ除去フィルタによる影響:漏れ電流がフィルタを通じてグランドに流れるため、意図しない経路に電流が流れやすくなります。

- 高周波分の影響:一般的な測定器では高周波漏れ電流の成分まで検出できない場合があります。そのため、測定器の周波数特性に注意が必要です。

例えば、インバータ回路の漏れ電流は、運転停止中と稼働中で測定値が大きく変わることが多く、運転中の測定値を基準に判断することが重要です。また、漏電ブレーカーが誤動作するケースもあるため、遮断器の選定においても「高周波耐性」や「高感度タイプ」の有無を確認しましょう。

こうしたインバータ系の測定では、漏れ電流が正常動作の範囲内か、危険兆候なのかを判断できる専門知識が必要になります。メーカーの技術資料や設計基準を併用しながら、機器ごとに適切な基準値を見極めることが、安全で効率的な運用に繋がります。

漏れ電流とは無視できない危険性

漏れ電流は目に見えない現象でありながら、設備や人命に大きなリスクをもたらす可能性があります。電気設備の面においては、たとえ微小な漏れ電流であっても、積み重なれば機器の誤動作、火災、感電など深刻な事故の原因となるため、危険性を正しく理解し、適切に管理することが必要です。

また、医用機器の分野では、漏れ電流の管理は患者の生命に直結する重要な要素です。国際的な医療機器の安全規格であるIEC 60601では、患者や操作者が漏れ電流によって感電するリスクを最小化するため、厳格な基準が設けられています。例えば、わずかな漏れ電流でも人体に影響を及ぼす可能性があるため、医療機器における許容値は一般の電気設備よりも格段に低く設定されています。このように、医療分野における漏れ電流対策は、人命を守る観点から極めて重要な管理項目といえます。

感電・火災につながるリスク

漏れ電流が最も直接的に引き起こすリスクの一つが感電事故です。特に、アースが不十分な機器や水回りの設備では、筐体に漏れた電流が人体を通じて流れることで感電が発生します。感電の閾値は非常に低く、人体に対する電撃の影響としては、1mA程度でも刺激を感じ、10mAを超えると筋肉の痙攣や呼吸困難を引き起こす可能性があります。

さらに、漏れ電流は発熱の原因にもなり、電線の劣化や発火を引き起こす可能性があります。特に古い電気設備や湿度の高い場所では要注意です。

機器やシステムへの影響

漏れ電流は単に人にとって危険というだけでなく、設備そのものの誤動作や故障にもつながります。たとえば、制御装置が誤って異常と判断し停止したり、PLC(シーケンサ)やセンサー類がノイズの影響で誤作動することがあります。こうした事例は工場の生産ラインにおいてしばしば見られ、予期せぬダウンタイムによって大きな損失を招くことがあります。

また、漏れ電流が継続的に流れることは、機器内部の絶縁材にストレスを与え続けるため、長期的には絶縁劣化の進行を早め、設備寿命を縮める要因にもなります。

安全基準と規格の重要性

漏れ電流を適切に管理するには、各種安全基準を理解しておくことが重要です。以下は代表的な関連基準です。

- 電気設備技術基準(経済産業省):事業所・工場における電気設備は、定期的な絶縁抵抗および漏れ電流の測定が義務付けられています。

- JIS規格(JIS C 61010-1など):計測機器や産業用機器の安全基準を定めており、漏れ電流の許容範囲や測定方法が明記されています。

- PSE(電気用品安全法):家庭用電気機器などにおいて、安全性を確認するための基準。PSEマーク付き製品は、一定の漏れ電流検査を通過していることを示します。

これらの基準に沿って点検・対応を行うことは、トラブルの未然防止だけでなく、万一の事故発生時にも責任所在の明確化や保険対応において有利に働くケースがあります。

漏れ電流とは無縁になるための対策

漏れ電流はゼロにすることが難しい場合もありますが、発生を最小限に抑える努力と、異常が起きたときにすぐに察知できる仕組みづくりは十分に可能です。ここでは、現場で実践可能な対策について紹介します。

漏れ電流の予防と防止策

予防には以下のような手段が有効です。

- 定期点検と絶縁抵抗の測定:半年〜1年に一度は必ず絶縁抵抗と漏れ電流を測定する。

- 湿気・ほこり対策:盤内や配線周辺に湿気がこもらないよう、エアフローや乾燥剤の設置。

- 老朽化した設備の交換:特にビニール系絶縁材を使用した古いケーブルは、劣化が早いため定期更新を検討する。

また、接地(アース)を適切に行うことで、漏れ電流が確実に大地へ逃げる経路を確保し、感電リスクを低減できます。

漏れ電流対策に使える製品や装置

製品を活用することでも漏れ電流への備えが可能です。

- 漏電ブレーカー(ELB):一定値以上の漏れ電流を検出すると自動で電路を遮断。感度と動作速度に優れた機種も多く存在します。

- 漏れ電流検出機器(漏電監視システム):リアルタイムで漏れ電流を監視し、しきい値を超えるとアラートを出す仕組み。工場のIoT化とも親和性が高い。

- ノイズフィルタ/EMC対策フィルタ:コンデンサ成分の漏れ電流対策として有効。周波数帯に合わせた製品を選定する必要があります。

絶縁抵抗測定との使い分け

漏れ電流測定と混同されやすいのが絶縁抵抗測定ですが、目的と適用タイミングが異なります。

- 絶縁抵抗測定:電源を切った状態で、回路間や接地間の絶縁状態をチェック。数MΩ未満の絶縁抵抗は危険と判断。

- 漏れ電流測定:電源が入った状態で、実際にどれくらいの漏れ電流が流れているかをチェック。微小電流の積算的な評価に適している。

つまり、新設機器や点検時は絶縁抵抗測定、運用中の監視には漏れ電流測定という使い分けが基本です。両者を併用することで、電気設備の状態を多角的に把握でき、安全性の確保と故障予防に繋がります。

このように、漏れ電流について正しく理解し、測定・管理・対策を継続的に行うことで、安全性を高めるだけでなく、設備の信頼性向上、さらには業務効率の最適化にもつながります。特に工場や生産設備を扱う現場では、事故やトラブルの未然防止が企業全体の信頼にも直結します。メーカー技術者として、現場の視点と専門知識を活かした対応が今後ますます求められるでしょう。